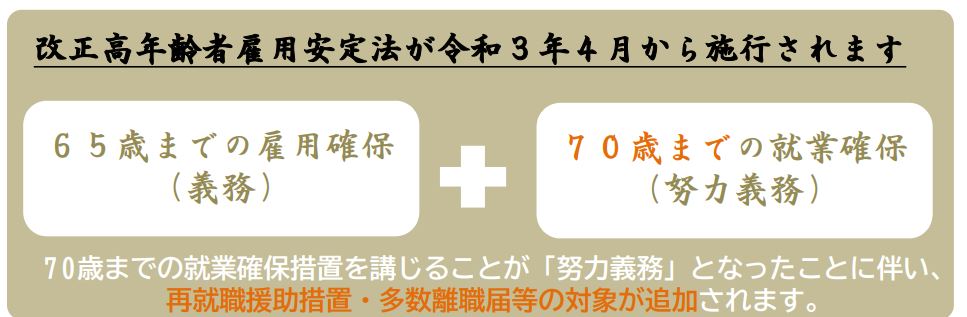

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されました。

定年を迎えると、次に掲げる事例のように、それまでとは生活環境が大きく変わります。これらの変化への対応は一朝一夕

にはできません。今から様々な変化を想定し、家族、特に配偶者と相談してそれらへの対応を考えておくことが大切です。

- 定年後の生活環境の変化

- 自由に使える時間が増える:

定年後は、通常、拘束されない時間が大幅に増えることになります。

- 収入が減る:

年金が支給されても、定年前に比べると収入は大幅に減ります。自分自身

の健康状態や家族の状況などにもよりますが、これまでの生活水準を落とすのか、それとも新たに就業などによる収入の途を探すのかという選択を迫られることになります。

- 主な活動領域が居住地域になる:

定年後は、自宅周辺の地域が新たな活動の場となることが多いようです。そのため、

地域にいかにスムーズに溶け込めるかということが大切になります。皆さんは居住地域の実情などをご存じですか。

- 家族と接する時間が増える:

自宅にいる時間が増えることにより、定年前まで知らなかった家族の姿や人間関係が否応なく見えてきます。家族の方も、皆さんの在宅時間が増えることにより、困惑することがあるかもしれません。

年金で暮らすか、再就職するか、起業するか?様々ですが。

- 定年後、

高年齢者を雇用する上でのルール

- 1.65歳までの雇用機会の確保

- (1)60歳以上定年

従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条)

- (2)高年齢者雇用確保措置

定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)

「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。

なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。

- 2.70歳までの就業機会の確保(令和3年4月1日施行 )

- 高年齢者就業確保措置

定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第10条の2)

※ただし、創業支援等措置(4.5)については過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入。

- 70歳まで定年年齢を引き上げ

- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入(他の事業主によるものを含む)

- 定年制を廃止

- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

- 事業主が自ら実施する社会貢献事業

- 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

- 3.中高年齢離職者に対する再就職の援助

- (1)中高年齢者の再就職援助

事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の従業員が希望するときは、求人の開拓など本人の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第15条)

- (2)求職活動支援書の交付

事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の従業員が希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付する必要があります。(高年齢者雇用安定法第17条)

- 4.高年齢者雇用に関する届出

- (1)高年齢者雇用状況等報告

事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)をハローワークに報告する必要があります。(高年齢者雇用安定法52条第1項)

高年齢者雇用状況等報告TOPページ

- (2)多数離職届

事業主は、1カ月以内の期間に45歳以上70歳未満の者のうち5人以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、「多数離職届」をハローワークに提出する必要があります。(高年齢者雇用安定法第16条)

【多数離職届】PDF版[50KB]別ウィンドウで開く Word版[67KB]別ウィンドウで開く

※参考:記入上の注意[81KB]別ウィンドウで開く

- 5.継続される有期雇用労働者の無期転換申込権の特例

- 有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期転換申込権」が発生します。(労働契約法)

ただし、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者と、定年後引き続き継続雇用される有期雇用労働者については、一定の条件と手続きのもとで、「無期転換申込権」が発生しない特例があります。(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)

- トライアル雇用奨励金:常用雇用への移行を目的として、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業安定所等の紹介により、一定期間試行雇用した事業主に対して助成

- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース):高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

65歳以上の離職者を公共職業安定所等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部を助成

- 65歳超雇用推進助成金:65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

- 事業主に対して、65歳までの雇用を確保するために継続雇用制度の導入

現在、65歳未満の方の在職老齢年金制度は、総報酬$2F49額相当額と$2F7C齢厚$2F63年$2FA6の基本$2F49額の合計が「28万円」を超えない場合

は年金額の支給停止は行われず、「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されます。

この在職老齢年金制度が見直され、令和4年4月以降は65歳以上の方と同じように、総報酬$2F49額相当額と$2F7C齢厚$2F63年$2FA6の基本$2F49

額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部に

ついて支給停止される計算方法に緩和されます。

- 平成25年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が施工されました。

条文 :新旧対照表

-

この法改正により、「厚生年金の支給開始年齢の引上げ」という条項があり、公的年金(厚生年金)の支給開始年齢の引上げにより、現在の高年齢者雇用制度のままでは、平成25年度には、60歳定年以降、継続雇用を希望したとしても、雇用が継続されず、また年金も支給されないことにより無収入となる方が生じる可能性があります。

- 詳細は、

高年齢者雇用安定法 - 厚生労働省へ

- Niftyが2017年07月21日~2017年07月27日に行った定年・年金についてのアンケート・ランキング

- Niftyが2012年8月3日に行った、定年(60歳以降の生活)についてのアンケート・ランキング【前編】「定年後(もしくは60歳以降)にやり始めたこと、以前より意識的に増やしたものは何ですか?」「定年後の生きがいは何ですか?」など“定年(60歳以降の生活)”に関するアンケート調査へ。

- いくらで人生逃げ切れる?超少子高齢化社会の「ハッピーリタイヤ」入門

- 再就職:プライドとポリシー

高齢者世帯の所得

令和6年版高齢社会白書(全体版) 1 就業・所得より抜粋

高齢者世帯の所得はその他の世帯平均と比べて低い

高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)の平均所得金額(令和3年の1年間の所得)は318.3万円で、その他の世帯(669.5万円)の約5割となっている。

なお、等価可処分所得(注4)を平均金額で見ると、高齢者世帯は226万円となっており、その他の世帯(327.7万円)の約7割となっている(下表)。

(注4)等価可処分所得とは、世帯人員数の違いを調整するため、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割った所得。生活水準を考えた場合、世帯人員数が少ない方が、生活コストが割高になることを考慮したもの。なお、世帯の可処分所得とは、世帯収入から税金・社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入である。

| 区分 | 平均所得金額(平均世帯人員) | 平均等価可処分所得金額 |

| 高齢者世帯 | 318.3万円

(1.54) | 226.0万円 |

| その他の世帯 | 669.5万円(2.73) | 327.7万円 |

| 全世帯 | 545.7万円(2.32) | 299.9万円 |

| 資料:厚生労働省「国民生活基礎調査」(令和4年)(同調査における令和3(2021)年1年間の所得) |

| (注1)高齢者世帯とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。 |

| (注2)その他の世帯とは、全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いた世帯をいう。 |

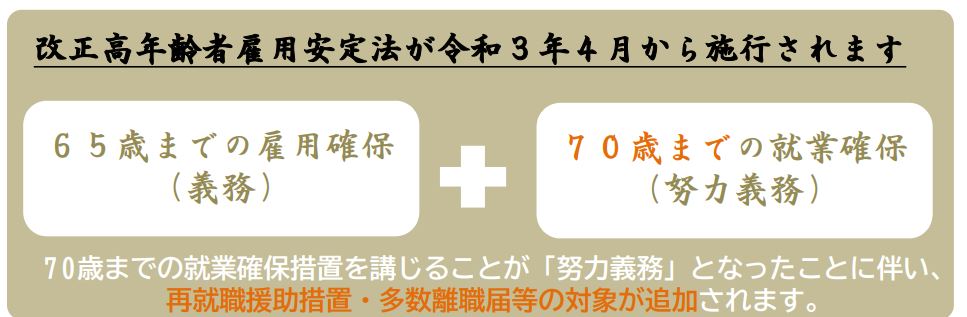

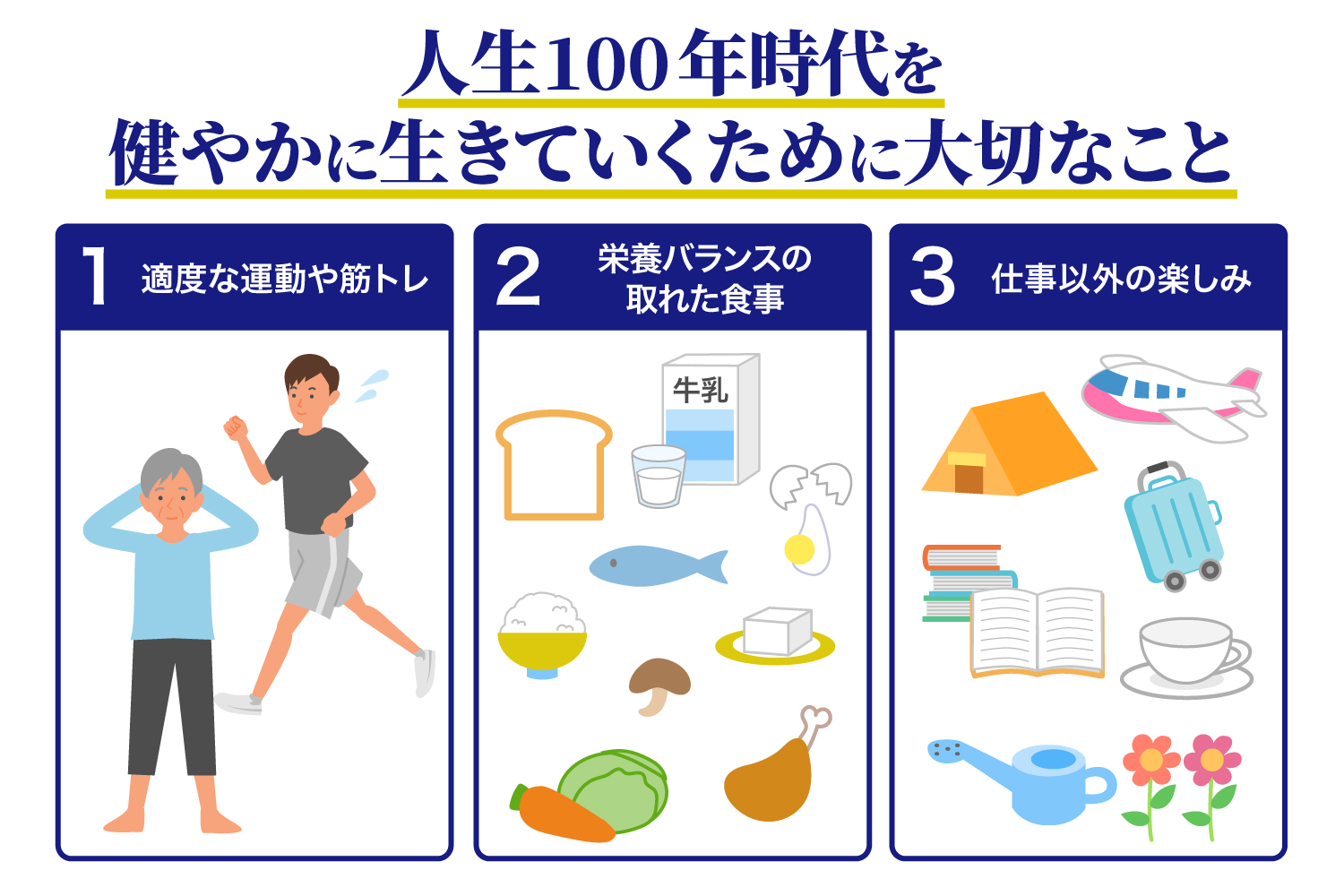

定年を考える(健康で楽しく暮らすことを考えてみる)

定年を考える(健康で楽しく暮らすことを考えてみる)

定年を考える(健康で楽しく暮らすことを考えてみる)

定年を考える(健康で楽しく暮らすことを考えてみる)

丘のまちびえい移住定住推進室 移住体験プライベートツアー 宿泊券5,000円分[022-25] 寄附金額:22,000

全国自治体支援制度検索/ニッポン移住・交流ナビ

全国自治体支援制度検索/ニッポン移住・交流ナビ

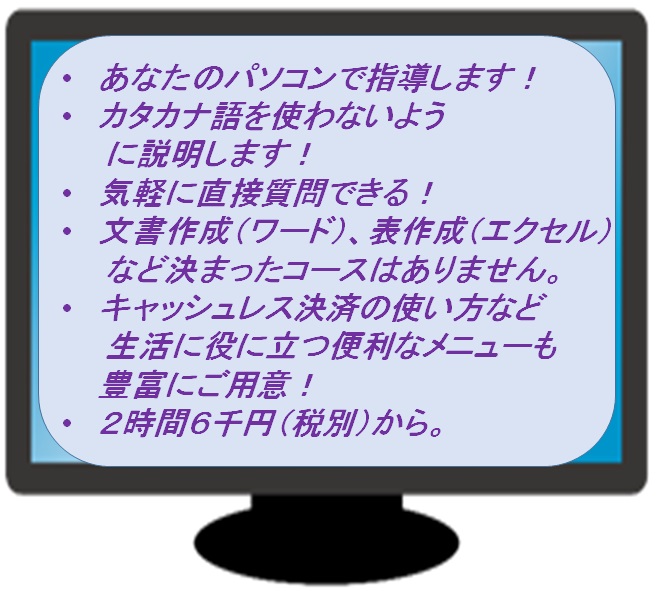

パソコン出張指導詳細についてはメールでお問い合わせ下さい。

パソコン出張指導詳細についてはメールでお問い合わせ下さい。

ガーデン用品

ガーデン用品